🔹IPOシリーズ【2025年10月8日上場】サイプレス・ホールディングス(428A) 中央卸売市場ネットワークを武器にした多業態展開

築地源ちゃんから広がる多ブランド戦略

モールを舞台に進化する魚ビジネスモデル

同社はこれまでに35業態を展開し、現在合計126店舗を構える飲食事業者である。出発点は、1993年に大井競馬場内で開業した串揚げ店「串えもん」だった。

串えもんの開業から2年後の1995年以降は、多店舗展開を開始。1997年から10年ほどは、テイクアウトを主体とした寿司店「すし屋の源さん」を路面小型業態として10店舗近く展開。その後、渋谷パルコや府中伊勢丹、秋葉原UDXなど都内商業施設へ進出していく。2007年には、現在の主力ブランドの1つである、海鮮丼メインの「築地源ちゃん」1号店を秋葉原UDXに出店、その後は同ブランドを全国のショッピングモールへと展開の幅を広げていく。

全国展開を進める過程では、築地源ちゃんを軸にしつつ、魚に限らず肉系など多様な業態も出店していく。同一モール内に複数ジャンルを展開する戦略を採用し、モールの集客性を活用しつつ、スタッフを施設内で融通できるなどの効率的な運営体制を築いていく。モールにとっても、一つの企業に複数の飲食店を展開してもらうスタイルは効率的であり、ここにはWin-Winの関係性が成立していたとみられる。

2018年以降は築地源ちゃんの出店ペースが鈍化し、入れ替わりに回転寿司「ABURI百貫」を新たに導入。これは近年、回転寿司人気が上昇している流れを読んで成長軸を切り替えたものと見られる。ABURI百貫は寿司だけでなく丼のメニューも提供しており築地源ちゃんと親和性が高く、既存の鮮魚仕入れ体制をそのまま活かしながら業態転換を進められたのだろう。

2021年12月、商社と関係が強く、三菱商事もLPとして参画する国内独立系のサイプレスファンド(同社と同名だが全くの別会社)がLBOスキームを通じて買収し、経営支援に入った。以降は店頭販売のみのフォーマットを積極的に展開。2022年には他社が運営するフランチャイズに加盟し、店頭販売焼き鳥「銀座惣菜店」を開始。同店はフランチャイズ加盟店であることから拡大も比較的しやすいと推測され、2025年までに全国15店舗に拡大と、同期間において全ブランドの中で最も店舗数が伸びた。2024年からは自社直営方式で店頭販売の天ぷらやおむすびも始めている。

フランチャイズ型はロイヤリティのため利益率は低いが、店頭販売型は省スペースで運営できて投資負担が小さい。店頭販売に舵を切った背景には、当時コロナ禍であったことも影響していただろうと思われるが、効率性を重視した、上場を視野に入れた拡張スピードの加速を狙った部分が大きいものと考えられる。

こうした経緯を踏まえると、同社は魚をコアに据えながら、多ブランド展開によってリスクを分散し総合力を高めて、その先のステージとして上場後を見据えているものと見られる。

中央卸売市場ネットワークが生む差別化

鮮魚を扱う外食チェーン市場の中で、同社は独自の仕入れシステムを構築しており、これが最大の競争力であると考えられる。例えば、グローバル冷凍調達と省人化を極めるスシローなど大手回転寿司、地元漁港からの直接仕入れで鮮度と地場感を訴求する銚子丸、豊洲ルートを活かしながら海外冷凍も組み合わせるすしざんまいなど、各社はそれぞれの方式を持つ。

これに対して同社は、全国12の中央卸売市場ネットワークを活用し、各地から毎日大量に仕入れ、自社加工・配送システムで全国の店舗へ融通できる体制を持つ。さらには、豊洲市場内に自社加工場が設けられている点は特徴的で、これによって、より同社は鮮度の維持と効率性を追求できる。古くからのネットワークが強固な市場内は新規参入が難しいと言われており、そうした場所に既に恒常的なポジションを確保していること自体が参入障壁の一つとも言える。

また、各地の市場と常時接点を持つことで仕入れ食材を柔軟に切り替えられるのも強みであり、手ごろで新鮮な海鮮丼を食せることが顧客には評判のようだ(食べログ)。築地食堂源ちゃんの看板商品である日替わりメニューが直近では売上全体の15%を占めており、これが、こうした仕入体制の成果と言える。

また、人材マネジメント面にも競争力が潜んでいる。同社の教育体制は一見すると飲食チェーンとして標準的に見えるが、一般的には本部主導が多い中で、各店舗の店長に損益管理を担わせている点には注目をしておきたい。現場に自律を与える仕組みはアメーバ経営とも通じ、競争力を持つ企業で導入されている事例が多い。同社においても収益性を高める要因になっている可能性が高い。

のれん比率・返済計画と上場後の株主構成

今回の案件は、LBOスキームに典型的なレバレッジを伴う財務構造であるため、のれん及び借入金について注視する必要がある同社は2022年の事業再編時に、のれん5,365百万円を計上しており、この金額は2024年8月末時点においても減損されることなく残っている。これは総資産11,910百万円に対して約45%と高い比率を占める。

また、同じタイミングで調達した借入金については、返済が進んでおり、2024年8月末時点で5,289百万円の残高が計上されている。会社計画によれば、毎期3〜4億円規模の返済により7〜10年程度で完済可能と見込まれる。

リスクの大きさとしては、同社は多様な業態を展開しているため、のれんの一括減損リスクは考えにくい。業績が安定して推移すれば、返済についても対応可能な水準にあるだろう。

今回のIPOは、ファンドによる売出しで全て占められており、約27.45億円相当が市場に放出される。上場後の株式保有は、創業家で49.21%、ファンドが約21%となる。

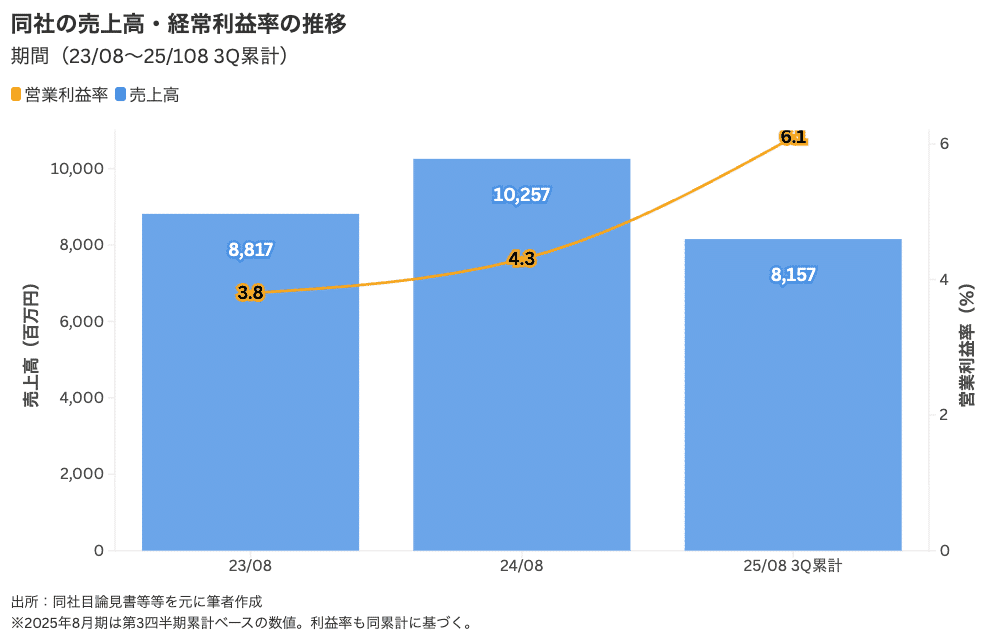

下表は、直近の業績推移となる。

PEファンド主導のIPO増加と案件の地味化

近年のIPO市場ではPEファンド主導案件が目立つ傾向にある。筆者が本年8月以降にカバーした案件に限っても、7件中5件がPEファンドの関与する案件であり、全体の約7割を占めた。

こうした流れがIPO案件の地味化を招いている側面は否めない。だが、革新性に乏しくとも、財務数値が整っていれば上場は可能であり、むしろ上場後は堅実に収益を上げる可能性が高いという側面も期待されるだろう。

以上

【免責事項】

本レポートは投資勧誘や特定の金融商品の売買推奨を目的とするものではありません。記載内容は信頼できる情報に基づいていますが、その正確性や完全性を保証するものではなく、将来の見通しも作成時点の判断にすぎません。本レポートに基づく投資判断はすべて利用者ご自身の責任で行ってください。なお、本レポートの著作権は筆者に帰属し、無断での複製・転載・引用は禁じます。掲載・引用を希望される場合は、事前に筆者の許可を得てください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません