8月13日上場アクセルスペースホールディングス(東証グロース402A) 資本政策・株主構成&事業・業績レビュー【需給リスク早見/図表つき】

本レポートは、アクセルスペースホールディングス株式会社のIPO(2025年8月13日上場予定)に先立ち、これまでの資本政策の流れと株主構成、および需給リスクに関する分析を目的としたものである。2008年の設立以降、同社がシリーズA〜Dまで複数回にわたって実施してきたエクイティファイナンスの履歴を整理するとともに、公募価格決定時点における含み損益構造や潜在希薄化率の水準を俯瞰する。

なお、本レポートには資本政策の履歴および株主ごとの持株比率などを一覧にまとめたスプレッドシート(Google Sheets)を付属しており、主要投資ラウンド、株価変遷、SO発行状況、ロックアップ条件などを網羅的に参照することができる。

主要財務・株主構成推移のデータはこちらをクリック⬇︎

第1章:資本政策の推移と特徴

1-1. バリュエーションは安定推移ながら、IPO時の価格ギャップが顕著に

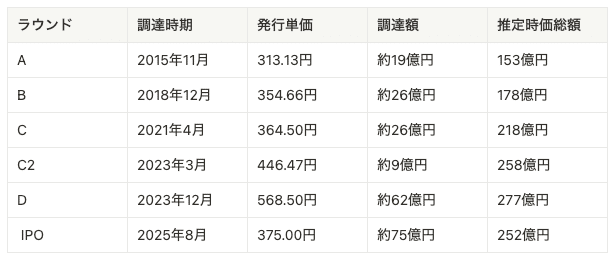

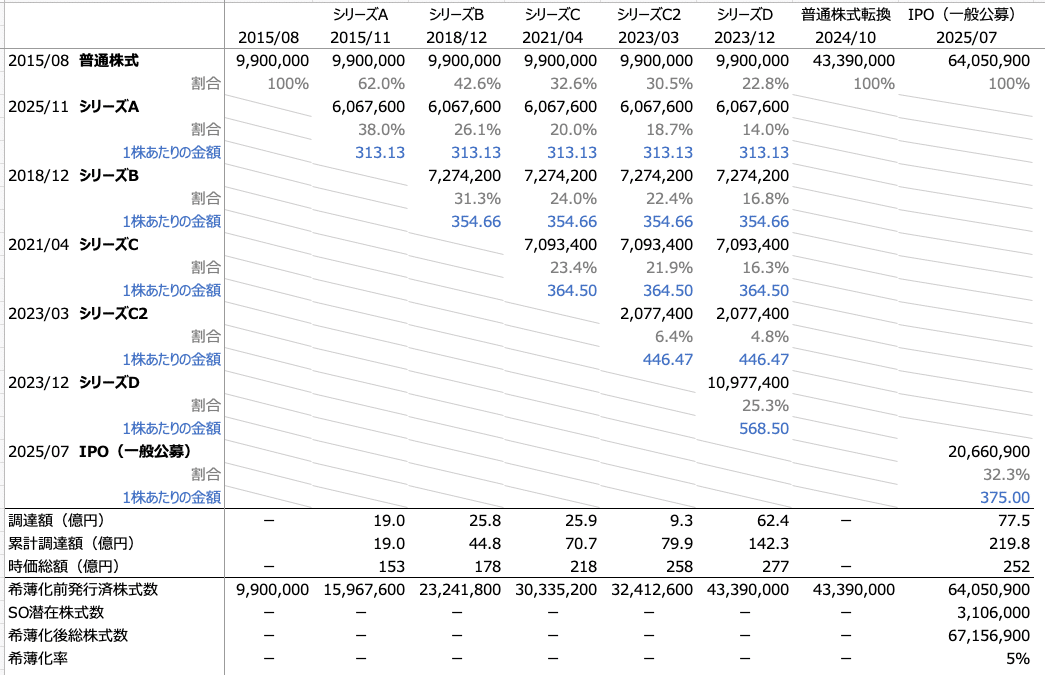

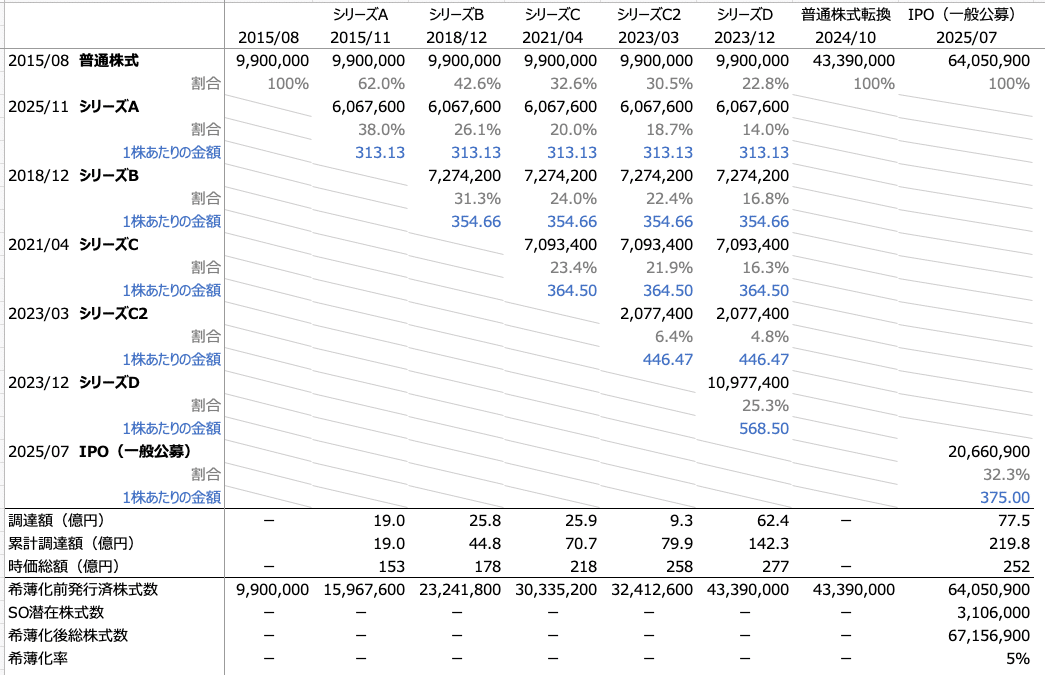

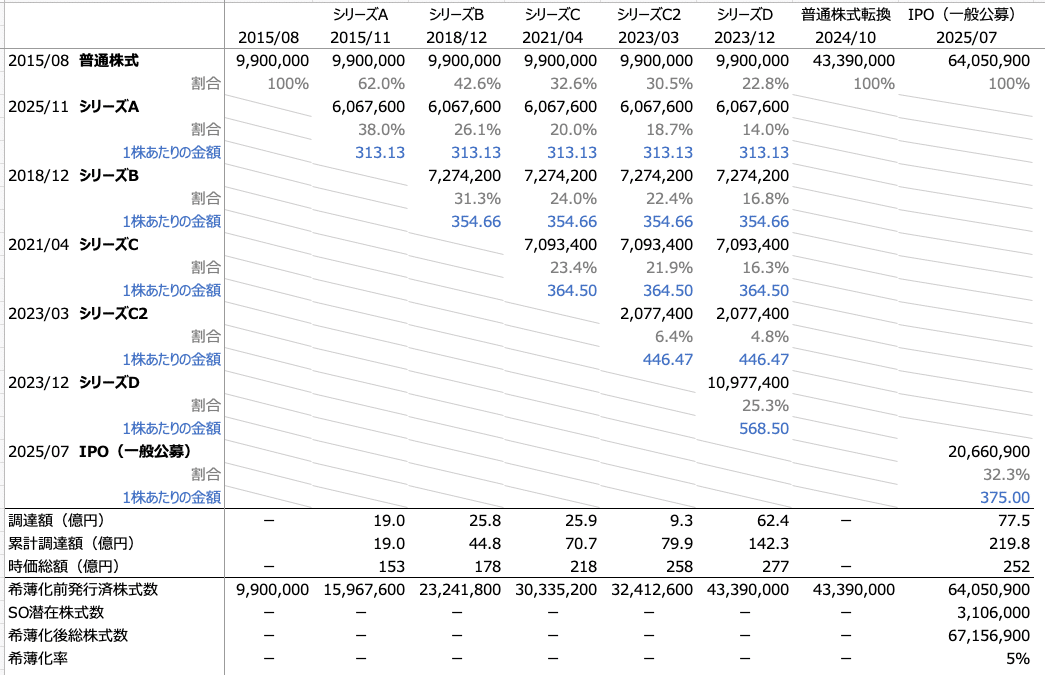

同社はシリーズAからDまで、約16年にわたり複数回の資金調達を実施してきた。2015年11月に発行したシリーズAでは株価約313.1円で約19億円を調達しており、創業から数年の段階でこれだけの大型資金を引き出していた点は、宇宙産業という資本集約型事業の特性を表す。シリーズB・Cでは株価354.7円→364.5円→446.5円と段階的に上昇、シリーズDでは568.5円まで達した。各ラウンドでの調達額を合計すると、IPO直前までの累計調達額は約62億円、未上場段階での時価総額(プレマネー)は約277億円となった。

高バリュエーションでの資金調達を積み重ねてきた結果、IPO公募価格(375円)とのギャップが大きい構造となっており、シリーズC以降投資家は含み損状態にある。また、親引受けは公募価格である375円での取得となっており、ラウンド間での価格逆転も起きている。こうした構成は、近年のIPO前投資におけるVCの関与の在り方や、親引受けにおける実務運用の一端を示している。

資金調達ラウンド別の概要

またこのような構造は、宇宙関連スタートアップの資本政策に共通する難しさでもある。先行して上場したSynspectiveも、直前ラウンドの取得価格に比べて公募価格が抑えられたが、テーマ性の高さに加え、証券会社によるアロケーション調整などもあり、初値形成後しばらくは株価がじわじわと上昇。個人投資家の関心を引きつけながら半年ほどにわたって高値圏を維持していた。しかし2025年6月後半のロックアップ解除をきっかけに一時的に大きく売られ、現在は通常水準の株価に戻っている。この局面では、親引け先の一社であるヒューリックがロックアップ解除当日に追加取得を行ったことも確認されており、事業会社の需給への関与として注目される。将来性の高さと資本効率の確保をいかに両立するかは、宇宙ベンチャーのIPO全般に共通する課題としてあらためて意識される状況にある。

全ラウンドを通じた累計発行済株式数は最終的に43,390,000株(普通株換算)に達した。さらにストックオプション(SO)による潜在株式3,106,000株を含めると、IPO前時点での希薄化後株式数は46,496,000株、潜在希薄化率は約7%となる。

IPOではこれに加えて新規発行株として20,660,900株が追加される見込みであり、これを含めた総発行済株式数は67,156,900株となる。このうち一部は親引けにより事前にファンドなどの特定投資家へ割り当てられており、需給の安定化が一定程度図られている。

親引けへの割り当てを除いた15,061,100株のうち、一般公募株式数全体の約38.6%に当たる7,971,900株が海外投資家向けに販売されることも、日本企業のIPOでは海外向け販売が行われるケース自体が限られている中で注目に値する。テーマ性(宇宙領域)や国際展開の可能性を踏まえれば、海外投資家からの関心が高いと判断された可能性がある。また、海外分の売出に関しては、BlackRockの一部ファンドが関心を表明しており、約350,000株の取得が見込まれている。

さらに、オーバーアロットメントによる売出しが2,339,100株実施されることが確定している。初値形成後の株価安定措置として機能する構造であり、需給の過熱を避けつつ、一定の流動性を確保する設計になっている。

公募価格375円ベースの希薄化後時価総額は約250億円で、シリーズD時点のバリュエーション(約280億円)に近い水準。価格設定は大きなディスカウント感を避けつつ初値での上振れも見込んだ形とみられる。

資本政策の推移と増資ラウンド別内訳

1-2. 出資者の特徴とロックアップ状況

アクセルスペースの資本政策においては、シリーズA〜Cにおいて事業会社・金融機関・ベンチャーキャピタルがバランスよく参加していたのに対し、シリーズDでは複数のベンチャーキャピタルが中心となり、戦略的な事業会社の姿は見られなかった。IPO時の親引受枠においても一部に事業会社も見られるものの、過半はベンチャーキャピタルによって構成されている。

なお、シリーズDラウンドにはベンチャーキャピタル7社が参加し、合計で10,977,400株を保有している。これは上場時の発行済株式総数(64,050,900株)に対して約17%に相当する。これらの株主は、公募価格(375円)よりも高い一株568.5円で株式を取得しており、上場時点では含み損を抱える状態である。加えて、当該7社にはロックアップ制限が設定されておらず、初値がシリーズDの取得価格を上回った場合には、売却による利益確定に動く可能性もある。その意味では、初値形成以降の株価推移には一定の売り圧力が想定される点に留意したい。

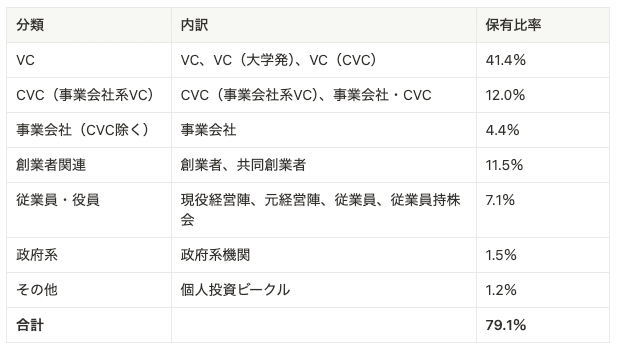

株主構成を見ると、VC・CVCが合計で5割を超え、資金面では機関投資家主導で成長を支えてきたことがうかがえる。一方で、創業者の持分も一定割合を維持しており、経営ビジョンの継続性も確保されている。さらに、事業会社や政府系機関の関与も見られ、社会的信頼や産業界からの注目度の高さもうかがえる構成となっている。

株主構成(上場前時点)—投資主体別の保有比率

第2章:事業内容と業績推移

同社は2008年に設立。当時の人工衛星開発は、質量1トン超の大型衛星が主流で、開発に5年以上を要し、宇宙用部品による高額な調達費用もあり、政府系機関による開発が一般的だった。同社は、宇宙利用が可能な民生部品を積極活用し、信頼性を保ちつつ環境試験を簡略化することで、コストを従来比100分の1に低減。これにより民間投資の活性化と宇宙利用の拡大を狙い、小型衛星の製造・打ち上げからデータ取得・分析までを一括で行うサービスを想定した。

2013年11月、同社初かつ世界初となる超小型衛星の打ち上げに成功。2016年12月には、JAXAの地球観測事業「小型実証衛星1号機(RAPIS-1)」の開発・運用を受託し、日本で初めてスタートアップが政府系衛星開発を担う事例となった(2019年、イプシロンロケット4号機で打ち上げ)。さらに2017年1月、産業技術総合研究所と衛星画像解析に関する共同研究を開始している。

2-1. AxelGlobe事業の沿革

同社は2015年12月、50機規模の地球観測衛星群による画像データ分析プラットフォーム「AxelGlobe」の立ち上げを発表した。2018年12月には、スカパーJSATおよびノルウェーのKongsberg Satellite Servicesとの地上局サービス契約を締結し、専用衛星「GRUS」の運用体制を整備。

2019年5月、台湾との提携を経て「AxelGlobe」サービスを正式開始。同年9月にはアフリカ諸国へのデータ提供にも踏み出し、海外展開の機会も掴む。

2020年には、東京海上ホールディングスや広島大学などと赤潮発生予測の研究開発を開始して環境分野への応用を拡大。6月にはロシアのGazprom Space Systemsとデータ活用・普及に関する提携を行ったほか、10月にはBCP(事業継続計画)支援サービスを提供開始した。

2021年3月には衛星5基を追加打ち上げ、撮影頻度とサービスの柔軟性を高めた。4月には米Gtt NetCorpと中米・カリブ地域へのデータ提供提携を締結。

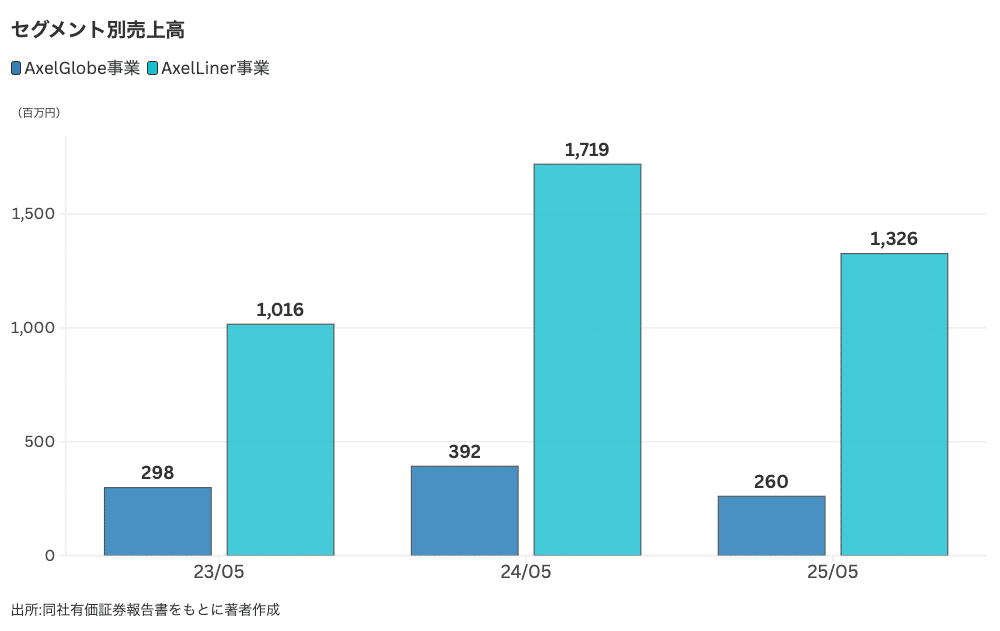

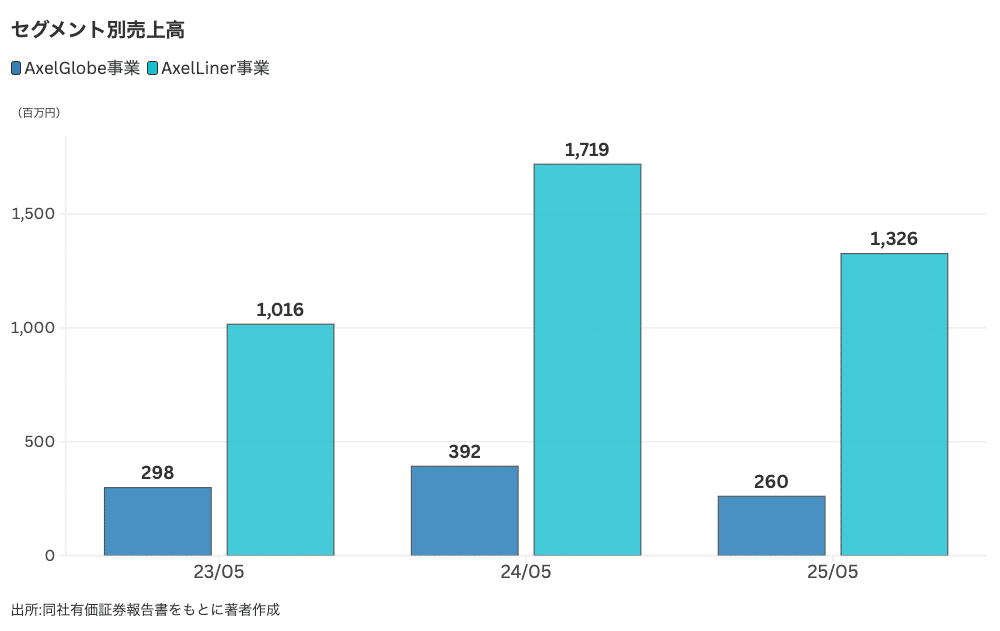

そして2024年5月期時点では、AxelGlobe事業の売上の約66%が民間企業向けとなっており、同時期の国内外売上比率は国内約67%、国外約33%である。販売チャネルは国内外50社以上の代理店との契約が中心だが、国内では直販も強化しており、衛星画像にAI解析を加えたサービスや、課題解決型のコンサルティングサービスも提供しているとのこと。サービス拡充のため、非宇宙産業の主要プレイヤーとの協業も進めているところとなっている。

2-2. AxelLiner事業

AxelLiner事業は、創業当初から顧客専用の小型衛星開発に取り組んできた事業であり、設計から製造、打ち上げ、運用まで一貫して提供している。これまでの主な実績として「WNISAT-1」「ほどよし1号機」「WNISAT-1R」「RAPIS-1」などがある。本格的なサービス開始は2022年で、顧客の事業設計支援から軌道上運用までの長期かつ複雑な工程をパッケージ化し、進行状況を一元的に管理できるソフトウェア「AxelLiner Terminal」を提供している。

2024年5月期時点では、売上の95%が政府系機関向けで、全てが国内案件となっている。さらに2025年5月期時点では、同事業の売上の72%を占めるのが、NEDOによる「光通信等の衛星コンステレーション基盤技術の開発・実証」に関する案件である。このプロジェクトは2031年度まで最大10年間継続予定で、同社は小型光通信衛星およびネットワーク統合制御システムの開発、実証用の地球観測衛星や地上局の構築を担当している。2025年5月末時点での想定受注残高は約42.2億円となっている。

もう一つの大型案件は、NICT委託事業「Beyond 5G 次世代小型衛星コンステレーション向け電波・光ハイブリッド通信技術の研究開発」で、2024年度までの予定。これが2025年5月期の売上の11%を占める。その他、防衛省向け案件(2026年5月まで)、経済産業省向け案件(2027年5月まで)がある。現状では政府系案件が売上の大半を占め、民間向けの拡大は衛星データ利用の普及次第とみられる。

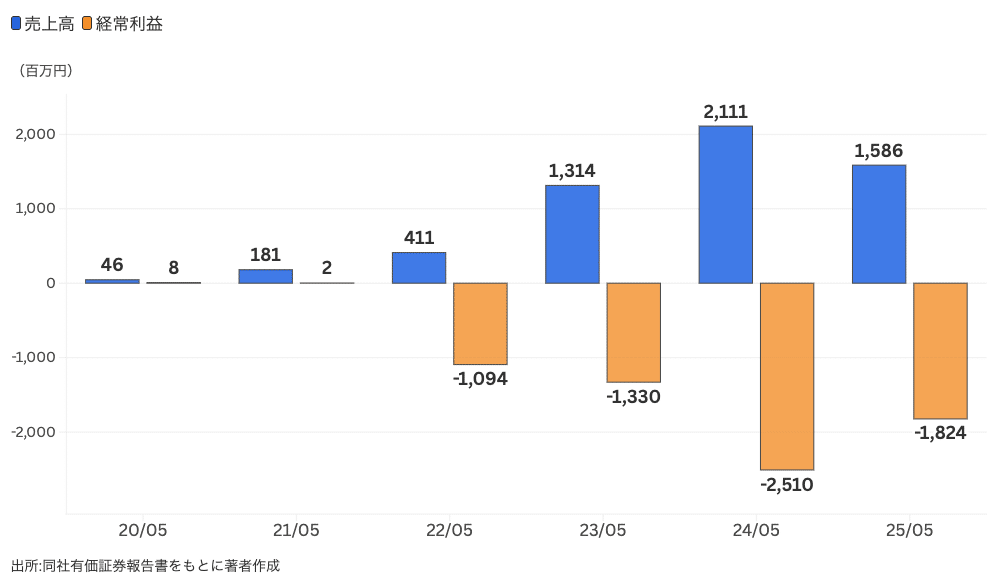

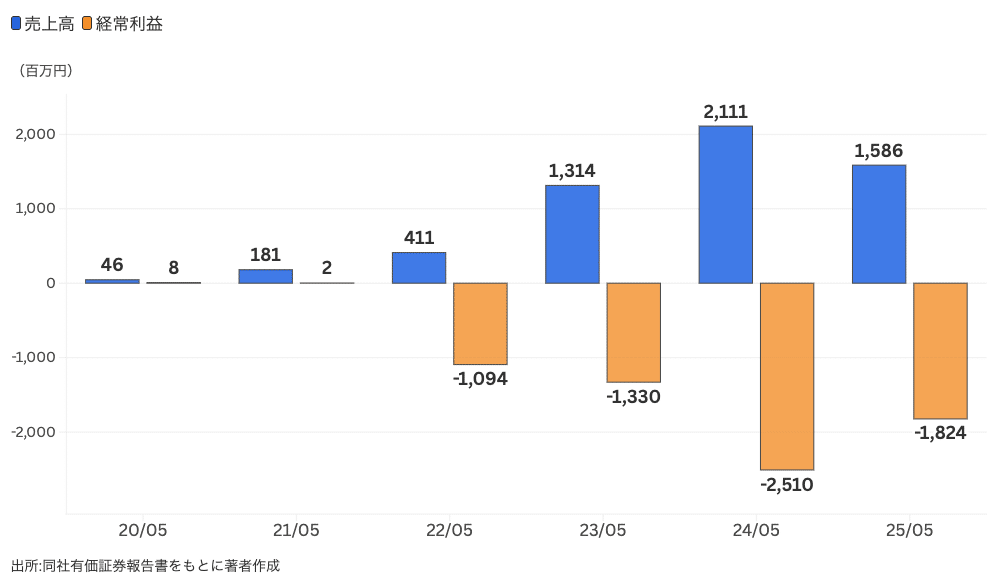

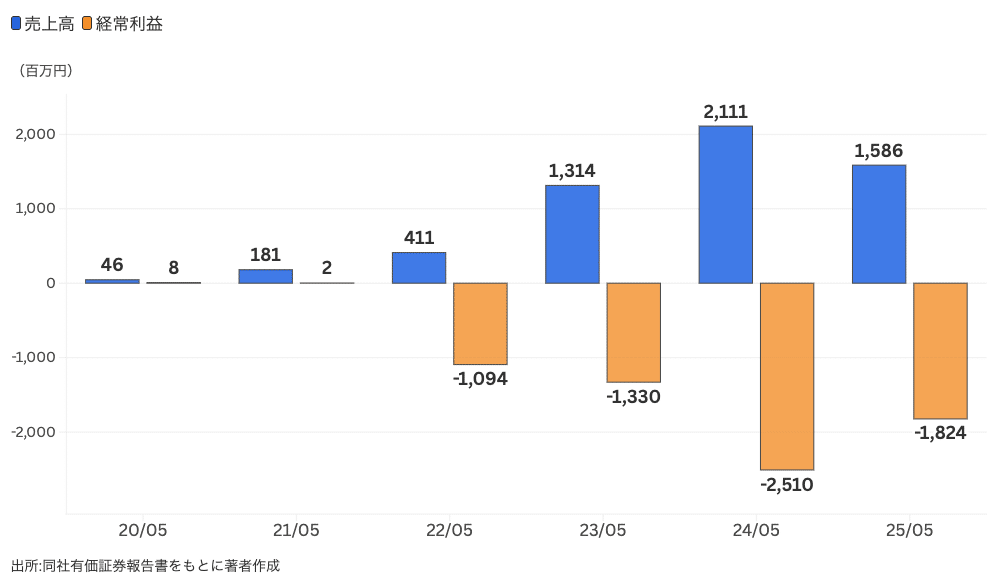

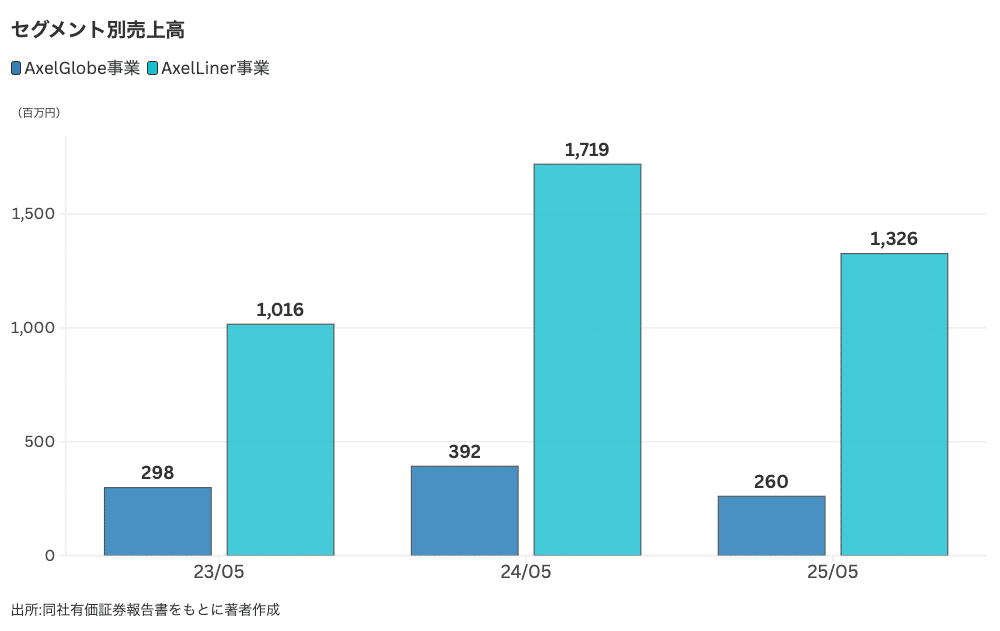

2-3. 業績推移

当社の売上高は、引き続きAxelLiner事業が大部分を占めており、政府系機関からの委託案件が中心である。このうち、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による採択事業が直近では売上の72%を占めており、2031年まで継続する予定である。2025年5月末時点での想定受注残高は約42.2億円と高水準を維持している。

一方で、民間企業による衛星データの活用はまだ普及途上にあり、浸透には一定の時間を要すると見られる。また、衛星打ち上げや開発には多額の投資が必要なことから、現時点では赤字解消の見込みは立っていない。2021年3月に衛星5機を打ち上げた際にも同年度の業績は黒字を維持しており、この背景については特定年度の受注時期や費用計上のタイミングが影響している可能性がある。

以上

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません