NE(441A) スピンオフで挑むEC統合APIの次章

スピンオフ時代の幕開け

今回のIPOは、1998年からモバイル周辺アクセサリーの販売で事業を伸ばし、2008年からは複数モールで販売するEC事業者向けの業務効率化SaaSツール「ネクストエンジン」を提供してきたHameeが、この「ネクストエンジン」を中核とする「プラットフォーム事業」を完全に切り離して独立させるスピンオフ上場。

親会社から資本を完全に切り離す形のスピンオフ上場は、かつての日本では煩雑な手続きと譲渡益課税が発生したため、親会社にとってデメリットが大きく、実行した企業は存在しなかった。

しかし近年、資本効率の改善が年々強く求められてくるようになってくる中、成長事業を市場に晒して評価させる仕組み、すなわちスピンオフを実現しやすい制度への転換が、もはや避けて通れないものとなっていた。2022年に税制が改正されてようやく、一定の条件を満たすことで手続きの煩雑さや課税を回避して完全にスピンオフが可能となった。

その後、この税制を活用した上場はコシダカホールディングスとソニーグループの2社のみであり、今回の同社は日本における3例目となる。

米国では、1950年代以降スピンオフが企業再編手法として活用されるようになり、1980年代以降は一般的な経営戦略として定着、以降今日まで平均して年間30〜40件前後のスピンオフが実施されてきている(Harvard Business Review (2015)他)。

すなわち日本は米国に送れること40年、ようやく資本効率や市場の評価という観点からスピンオフを意識し始めたフェーズにあると考えられる。少しずつではあるだろうが今後はこのような事例が増加していくのではないだろうか。

自社課題から生まれたモールAPI事業

同社は、複数のモールで販売を行うEC事業者向けに、受注処理や在庫管理などの業務を自動化するAPI(外部サービスとデータをやり取りするための接続口)システムをSaaS形式で提供している。

親会社のHameeは、Windows 95の登場をきっかけに、携帯ストラップやスマホケースなどの販売を展開。自社サイト、楽天市場、Yahoo!ショッピングへ出店していく過程で、モール間での在庫連携が煩雑で、販売効率が著しく低下するという課題に直面。これを解決するため、2007年に自社向けの統合管理システムを開発した。具体的には、楽天で販売が発生した商品をAmazonとYahoo!の在庫から自動的にマイナスするようなシステムだった。

翌2008年、このシステムを外部のEC事業者にも開放し、SaaSとして提供を開始したことが、今回スピンアウトの対象となる事業の起点。

その後、同事業の売上高は右肩上がりで成長。2010年には20億円を突破、2015年に60億円を超え、2020年には120億円近くまで拡大した。約契約社数も20/04期に4,000社弱、25/04期末には6,570社へと達している。

料金改定後のARPU上昇の実態

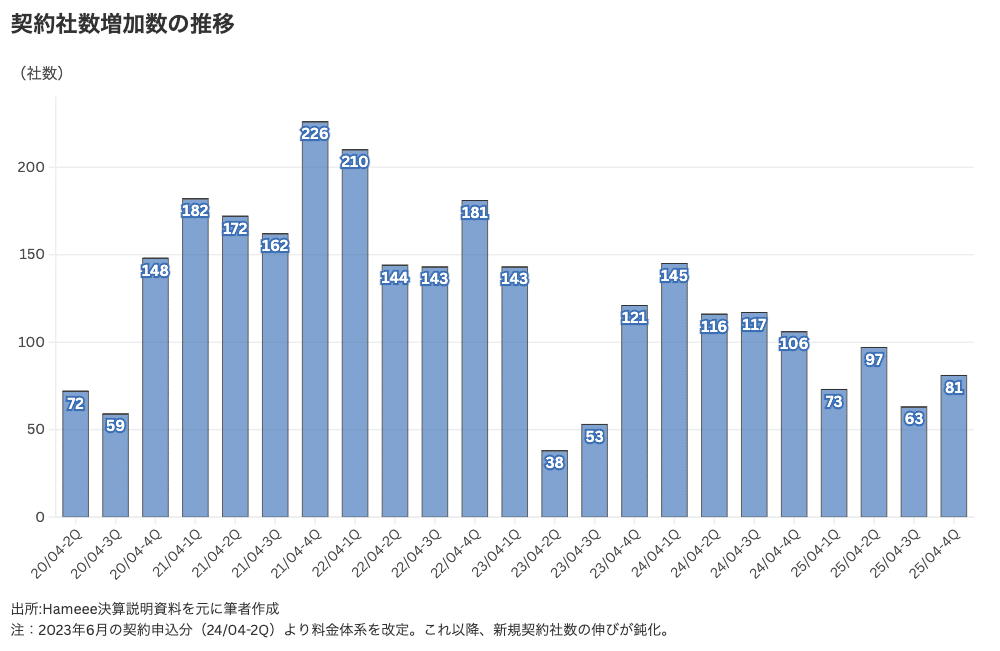

Hameeは2023年6月(24/04期2Q)にネクストエンジン事業の料金体系を改定した。基本料金を月額10,000円から3,000円へ引き下げる一方で、従量課金を引き上げた。その後は、新規契約社数の増加が鈍化する傾向にある(下図)。

サービス開始から16年が経過し、すでにメインのターゲット層を相当程度カバーしていたため、入口を広げても市場の裾野拡大には限界があったとみられる。それに加えて、従量課金の値上げが中規模以上の事業者にとって実質的な値上げとなったことが、伸び悩みの一因かと考えられる。

料金改定と同時に、有料オプションとして新機能群を導入した。倉庫管理システムや物流会社とのAPI連携を可能にし、受注〜出荷〜在庫補正の一連プロセスを自動化するもので、それまでの、運営効率化ツールから、運営最適化ツールへと質的に転換を図る内容だった。

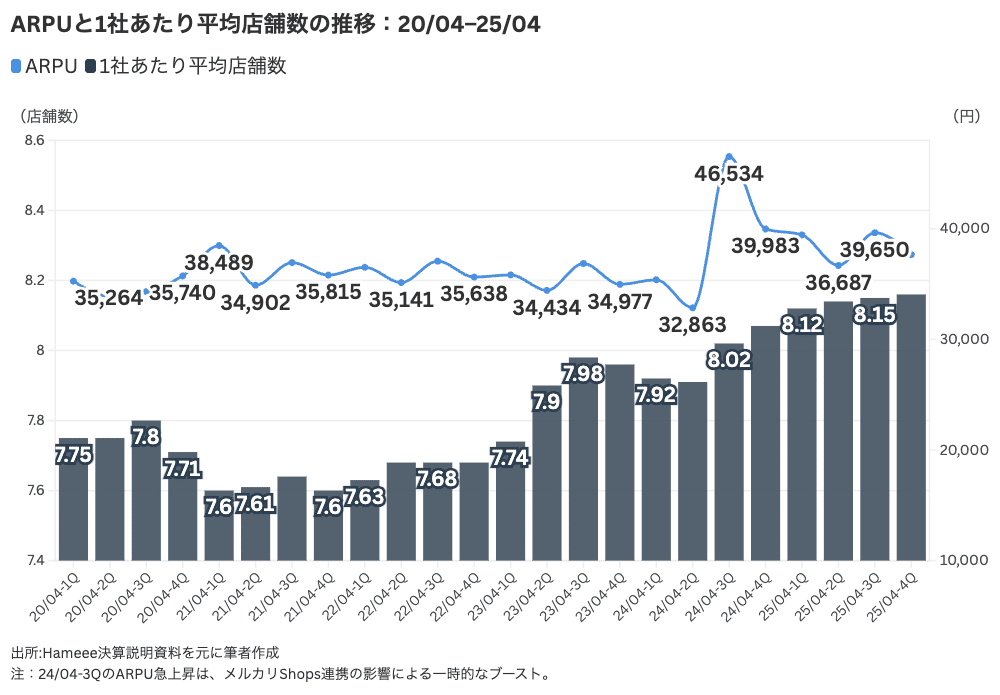

その後のARPUは上昇しており、一見すると有料オプション導入によるアップセルが進んだように見えるが、実際には1社あたり平均店舗数が水面下では進行しており、ARPU上昇の主因は純粋に取扱量の増加による利用単価の自然な上昇であった。有料オプションによる明確な収益寄与は現在のところ見られない(下図)。

1社あたり店舗数の増加背景には、新興モールの拡大や越境ECの参入障壁の低下により、同一事業者が以前より多様なチャネルを運営しやすくなったという市場環境の変化が大きいと考えられる。

一方で、2023年6月の料金改定以降、同社では大規模な上位機能の追加は行われておらず、ARPUも25/04期以降は横ばいで推移している。

現在は、外部開発者とのAPI連携を拡充し、200以上の機能を有するプラットフォームとしての高度化を進めているとのことだが、成果としてはまだ明確には表れておらず、今後の展開が注目される。

すでに規模拡大フェーズを終えた同社にとって、今後はより難易度の高い経営判断をスピーディーに実行していくことが求められる段階に入ったといえる。このタイミングでのスピンオフは、新たな経営ステージへの移行を後押しするものでもあったのだろう。

モールAPI開放とスタートアップの台頭

同社の事業が立ち上がった2008年当時、楽天市場など主要モールはまだAPIを開放しておらず、各モールでシステム仕様も異なっていた。このため、同社が開発したような複数モールを横断的に自動連携する仕組みは技術的に実現が難しく、自社ECの知見をもとに個別接続を構築できた同社はだからこそ可能だったといえる。

その後、2017年頃から日本では、モールにおけるAPIの開放が進展。2009年頃にAPIを公開して2017年に日本へ上陸したShopify、2019年にアプリ連携機能「BASE Apps」を開放したBASE、そして2022〜23年頃に外部API連携開始したメルカリShopsなどが登場したことで、外部からでも複数モールを横断する統合システムを構築する難易度が下がった。

こうした環境変化を背景に、近年ではAPI連携を活用し、EC事業者の運営業務を効率化するスタートアップが台頭してきている。具体的には、D2Cブランド向けに販売からCRMまで一気通貫で担うAPI基盤を提供するSUPER STUDIO(2014年創業)が累計資金調達額約101億円に到達。また、出荷工程全体の自動化SaaSを提供するLOGILESS(2017年創業)も2025年にシリーズBで8.6億円を調達している。

上場企業では、倉庫の自動化を提供するロジザードなどが一部の機能では近いが、複数モールを横断し、受注〜在庫までをAPIで一括自動化し、SaaSで提供しているプレイヤーは、現時点では同社のみとみられる。

利益率を支える軽量なコストモデル

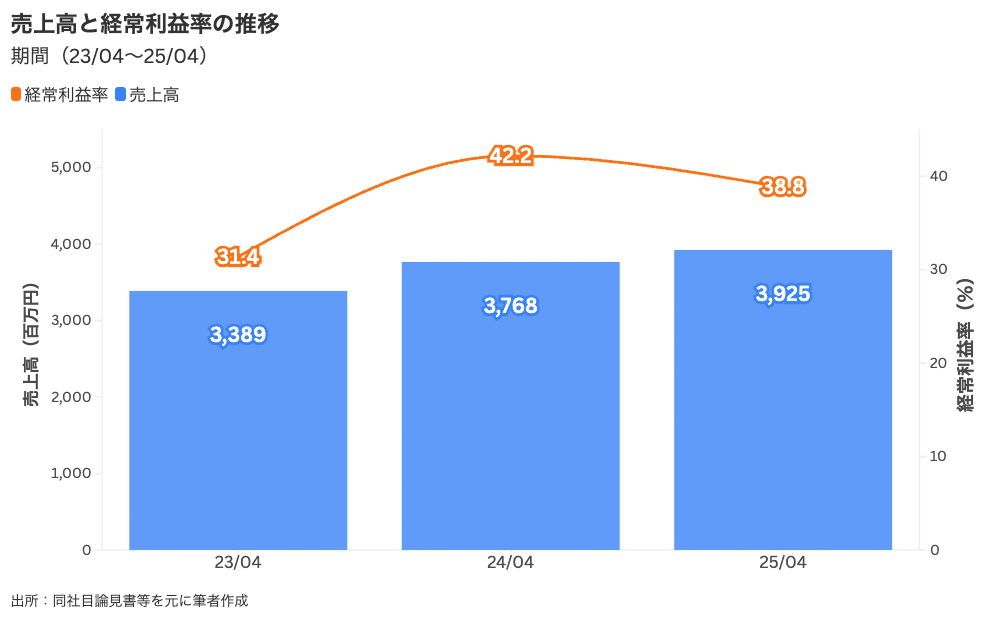

下表は、同社の売上高と経常利益率の推移を示したものとなる。

利益率の高さは、SaaSモデルゆえのレバレッジ効果(損益分岐点を超えると利益率が上昇しやすい)を、固定費を抑えた軽量なコスト構造によって存分に活かしたものとなっている。

経費の中で最も比重が大きいのは外注費で、売上比14%程度とSaaS企業としては妥当な水準。その内訳はAWS利用料や運用委託費が中心で、性格としては変動費に近い。一方で、給与手当は売上比10〜11%と比較的低く、変動費中心の柔軟な運営体制となっている。

また、近年の研究開発費は売上比0.1%と極めて少なく、広告宣伝費に至ってはほぼ皆無。もともと社内ツールとして開発された仕組みを16年間販売してきたものであり、初期投資や広告宣伝負担の必要性が低い。安定したコスト構造といえる。

売上高は、主力となるネクストエンジン事業が約75%強を占める。その他には、導入支援や業務設計を行うコンサルティング事業、及びECデータを活用した分析やリサーチを行うロカルコ事業があるが、いずれも同社事業の中核を担うものではない。

スピンオフ税制を活用した資本再編

同社のIPOは、公募による新株発行で約0.75億円を調達。売出分は全て親会社Hameeからによるもので約4.9億円。OA分(約0.6億円)も合わせて、市場全体への放出総額は約6.2億円。

売出によってHameeの議決権比率は約90%から約58%へ低下する見込み。今回の上場は、企業グループ内の資本効率を高めるために設けられたスピンオフ税制の適用を受けて実施されたものである。税制上、親会社が50%超を保有したままではスピンオフの要件を満たさないが、同社の場合は、将来的に支配権を解消する前提で制度の適用を受けている。Hameeの保有割合は今後段階的に引き下げられ、最終的には完全スピンアウトを目指す方針とみられる。

以上

【免責事項】

本レポートは投資勧誘や特定の金融商品の売買推奨を目的とするものではありません。記載内容は信頼できる情報に基づいていますが、その正確性や完全性を保証するものではなく、将来の見通しも作成時点の判断にすぎません。本レポートに基づく投資判断はすべて利用者ご自身の責任で行ってください。なお、本レポートの著作権は筆者に帰属し、無断での複製・転載・引用は禁じます。掲載・引用を希望される場合は、事前に筆者の許可を得てください。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません